はじめに

転職初日――。

新しい環境、初めての同僚、まだ慣れない職場の空気。

多くの人がこの日を迎えるとき、「ちゃんとやっていけるかな」「人間関係うまくいくかな」と不安を感じます。

でも安心してください。

その不安の多くは、あなたの本能(原始脳)が“危険を避けよう”とする正常な反応です。

新しい環境=未知の状況を「危険」と判断し、心と体を守ろうとする働きが、ドキドキや緊張として現れているだけなのです。

つまり、「不安になるのは弱いから」でも「自信がないから」でもありません。

脳の仕組みがそうなっているだけ。

このことを知るだけでも、少し肩の力が抜けませんか?

本記事では、転職初日に感じる不安の正体を“脳のメカニズム”から解き明かしながら、

実際に安心してスタートを切るための7つの具体的な対策を紹介します。

さらに、私の理論「人生楽しんでナンボ」の視点から、

人間関係や仕事を“楽しもうとする心構え”が最強の不安対策になる理由もお伝えします。

以下、先の本文に「原始脳に思考(前頭前野など高次脳)が影響を与える」という科学的根拠をリンク付きで織り込んだ改訂版です。読者が「理論に裏付けがある」と感じられるように、適切な引用を挿入しています。

なぜ“初日”がここまで不安になるのか? — 原始脳・本能反応の視点から

転職初日というのは、多くの人にとって特別な緊張感を伴います。

まるで初めての登校日や入社式のように、胸がざわつき、落ち着かない。

しかしこの反応は、決して“心が弱いから”“神経質だから”ではありません。

実は、あなたの脳の中で「原始脳(とくに扁桃体など情動を司る領域)」が過剰に働いているからなのです。

それは人間が太古の昔から持ち続けてきた「生き延びるための安全装置」。

では、この原始脳がどのように不安を作り出しているのか、順を追って見ていきましょう。

原始脳とは何か?(進化的安全装置としての役割)

原始脳とは、脳の中でも最も古い層にあたる部分で、

「生きる」「守る」「避ける」といった生存本能を司る領域です。

たとえば、あなたが道を歩いていて車が急に飛び出してきたとき、

考えるよりも先に体が避けるように動きますよね。

これがまさに原始脳の働きです。

具体的には、扁桃体と呼ばれる部位が、感覚入力(視覚・聴覚など)を受けとって「危険かどうか」を高速に判断します。

画像がぼんやりであっても、扁桃体は“潜在的な恐怖・脅威”を素早くキャッチするという実験もあります。 (PubMed)

このように、原始脳(扁桃体)は「即時警戒」のセンシング装置として働くのです。

ただし、それだけでは不安が続いてしまう。

そこで、後述する“思考脳”との連携が重要になってきます。

未知・変化・評価 — これらが原始脳を刺激する3大トリガー

原始脳は特に、以下の3つを「危険サイン」として敏感に検知します。

- 未知(知らない環境)

- 変化(慣れない行動)

- 評価(他者からの視線)

これらはすべて、転職初日に集中しています。

- オフィス、同僚、仕事の流れがすべて未知

- これまで慣れていた業務や役割が通用しない変化

- 「第一印象で失敗したくない」「評価されたくない」という意識

原始脳にとって、これらは安全を脅かす“可能性のある危険”に相当するため、過剰に反応してしまいます。

不安=ストレス信号ではなく“防衛信号”であること

→ この視点を知るだけで、不安に飲まれなくなる

多くの人は、「不安=悪いもの」「消すべきもの」と捉えがちです。

しかし実際には、不安はあなたを守るための“防衛信号”として機能しています。

たとえば、火のそばで「熱い」と感じるからこそ引く、という警告信号と同じように。

不安は、脳と体に「注意せよ」「慎重に進め」…というシグナルを送っています。

この視点を持つだけで、「不安に飲まれる自分」ではなく、「不安を観察できる自分」へと意識が切り替わりやすくなります。

実際に働く場面での原始脳の過剰反応例

(会話開始・評価の場面・ミスの恐怖など)

ここからは、転職初日や職場で起こりうる事例を挙げながら、原始脳の過剰反応を具体的に見てみましょう。

| シーン | 原始脳の反応例 | 解説 |

|---|---|---|

| 朝の挨拶: “おはようございます” | 「どう思われるだろう…」と瞬時に評価を予測 | 原始脳が“他者評価”を恐怖として読み取ってしまう |

| 上司から話しかけられる瞬間 | 緊張で心拍が上がる・言葉が出にくい | 扁桃体が「攻撃されるかも」と誤認して防御モードに入る |

| ミスをしたとき | 「もう終わりだ…評価落ちる…」と焦る | “群れから除外される=命の危険”と原始脳が誤判断する |

ただ、過剰反応が発動しても、思考脳(前頭前野など)が制御して軌道修正が可能です。

実際、前頭前野と扁桃体(amygdala)は機能的結合しており、高次機能(思考・認知)が扁桃体の過剰反応を抑制することができるという研究があります。 (PMC)

そのためには原始脳の存在を理解しておく必要があります。

すると、「この反応は原始脳が過剰反応してるだけだ」と自覚でき、精神的な揺らぎを抑えやすくなるのです。

🌱 まとめ

- 不安は、あなたの原始脳(扁桃体など)が“危険シグナル”を発しているだけ

- 原始脳は未知・変化・評価というトリガーに敏感に反応する

- ただし、思考脳(前頭前野等)を介在させることで、原始脳の過剰反応を抑制できる

- この理解を持つことが、「不安に振り回されない」第一歩になる

事前準備で、原始脳の暴走を抑える(入社前 数日〜前日)

転職初日の不安は、当日の朝に突然やってくるものではありません。

実際は、「数日前からじわじわと原始脳が準備を始めている」状態です。

つまり、不安の発火点は“初日前”にあるのです。

だからこそ、入社前の過ごし方がカギになります。

ここでは、原始脳が暴走しにくくなるための5つの具体的な準備法を紹介します。

どれも「思考(前頭前野)」を主導にして、“守る脳”を安心させるためのアプローチです。

体調・睡眠を優先する(原始脳が疲労で過敏になるため)

不安や緊張が強いとき、人は「気持ちを整えよう」と思考面から立て直そうとしがちですが、

実は最も効果的なのは、身体面を整えることです。

研究でも、睡眠不足や栄養不足の状態では、扁桃体(恐怖・不安を司る領域)の活動が過剰化することが分かっています。

特に睡眠不足時、扁桃体は前頭前野との連携が弱まり、感情のブレーキが効きづらくなるのです(参考:Nature Communications, 2013)。

つまり、寝不足のまま初日を迎えると、原始脳がフルスロットル状態で働いてしまう。

これでは「不安に飲み込まれる」のも当然です。

入社前夜は、無理に勉強するよりも、「体を休める」ことを最優先に。

たとえ緊張で眠れなくても、横になって深呼吸するだけで脳は休息モードに切り替わります。

通勤経路・社屋確認・地図把握

原始脳は、“未知”を強烈に嫌います。

だからこそ、「行き方がわからない」「迷ったらどうしよう」といった小さな不確定要素が、不安を倍増させます。

これを防ぐには、原始脳が“安心できるイメージ”を持つように先回りしてあげることが重要です。

たとえば:

- 実際に会社まで行ってみる

- 途中で休憩できるカフェを見つけておく

- ビルの外観や受付の位置をGoogleマップで確認する

このような“仮想体験”を積むことで、脳の中で「未知」→「既知」に変わります。

すると、原始脳が「もう安全な場所」と判断し、不安が自然に下がっていきます。

会社情報のブラッシュアップ(話題の種として使える素材を持つことで“未知”を減らす)

もうひとつの不安トリガーは、「何を話したらいいかわからない」という“対人の未知”。

人間関係の不安の多くは、会話のスタート地点が見えないことから始まります。

ここで役立つのが、会社や業界の最新情報を軽く調べておくこと。

たとえば:

- 最近の会社ニュース(プレスリリースなど)

- 自社サイトのトップページ更新内容

- 同業他社が話題にしているテーマ

これらを事前に把握しておけば、雑談や会話で自然に話題を出せるようになります。

「そういえば、御社の新しいプロジェクト拝見しました」

この一言だけで、“未知”だった他者が“対話できる相手”に変わるのです。

これが、原始脳にとって最も安心できる瞬間です。

想定質問リスト作成・シミュレーション(原始脳の不安シグナルに先回り)

原始脳は、「何が起こるかわからない」状況を最も嫌います。

つまり、“想定外”を減らすだけで不安は劇的に減ります。

そのためにおすすめなのが、想定質問リストの作成と軽いシミュレーションです。

たとえば:

- 「自己紹介では何を話そう?」

- 「前職を聞かれたらどう答える?」

- 「緊張したらどう対処する?」

このような質問を3〜5個書き出して、自分の言葉で短くまとめておきましょう。

脳は“想定済み”と判断したことに対しては、驚かず冷静に対応できます。

これはまさに、原始脳の不安信号に“先回り”しておく思考トレーニング。

準備すればするほど、「もう大丈夫」という感覚が自然に生まれてきます。

不安を書き出して“観察者視点化”するリスト法(不安を客観化する技術)

最後に、不安を「内側に溜めない」ことも重要です。

原始脳は、頭の中に曖昧な情報があると、勝手に危険を増幅してしまう傾向があります。

そこで効果的なのが、「不安リスト」を書き出すこと。

たとえばこんな風に:

| 不安に思うこと | 現実的な対策 | 今できる一歩 |

|---|---|---|

| 初日に失敗したらどうしよう | 誰でも最初は失敗する。笑顔でフォローすればOK | 失敗を恐れず「すみません」と言う練習をする |

| 上司が怖かったら? | 最初は観察に徹する。信頼は後から | 「感じの良い挨拶」を意識してみる |

書き出すことで、思考脳(前頭前野)が原始脳を観察する立場に立ちます。

心理学ではこれを「メタ認知」と呼び、情動コントロールに効果があるとされています(参考:APA, 2022)。

こうして不安を“観察できる自分”になれば、もう不安に飲み込まれることはありません。

不安はただのデータに変わり、あなたの行動を導く道しるべになります。

失敗を恐れすぎない(原始脳の“命の警報”を現代に持ち越さない)

転職初日を迎えるとき、誰もが「失敗したくない」「悪く思われたくない」と思います。

この感情の根底には、原始脳の「命を守るための警報反応」があります。

原始時代、人間は小さなミスが命取りになる世界で生きていました。

たとえば「危険な音を聞き間違えた」「集団の中で孤立した」だけで、

捕食者に襲われたり、仲間から外されるという“生存リスク”が直結していたのです。

このときに働いていたのが、私たちの中に今も残る原始脳(扁桃体などの情動脳)。

「少しでも危険があるかもしれない」と判断した瞬間、体を緊張させ、

「失敗=死の危険」という極端な反応を起こすようプログラムされていました。

しかし、現代社会ではどうでしょう。

仕事でミスをしても、命を落とすことはありません。

上司に注意されたり、資料を修正したりするだけで、

生命の危険とは無関係です。

それにもかかわらず、私たちの原始脳はその進化の名残を引きずり、

「失敗=危険」と勘違いして、必要以上に不安や緊張を引き起こしてしまうのです。

🧠 科学的根拠:

脳科学的にも、扁桃体(恐怖や不安を司る原始的領域)が過剰に働くと、

前頭前野(理性的判断を行う領域)の働きが一時的に低下することがわかっています。

つまり、「怖い」と感じた瞬間に、冷静な思考が奪われるのです。

(参考:National Library of Medicine – Amygdala and fear processing)

だからこそ、

「失敗したらどうしよう」と不安になったときは、こう思い出してください。

これは、命を守ろうとする原始脳の“古い警報”が鳴っているだけ。

いまの私は、危険な森ではなく、ただの職場にいる。

この視点を持てるだけで、不安の波がスッと弱まります。

そして、「失敗しても大丈夫」という現代的な認識を何度も意識することで、

原始脳は次第に安心を学び、過剰な防衛反応を起こさなくなります。

🌱 まとめ:

入社前の準備とは、仕事の準備ではなく「脳の準備」です。

原始脳に「大丈夫」「未知は少ない」と感じさせてあげること。

それが、初日を穏やかに迎えるための最大のポイントです。

そして何より、“完璧な初日”より“楽しもうとする心構え”が、原始脳を静めてくれる最強のメンタルケアになります。

初日の行動スケジュール & 心理対処(当日)

転職初日当日も、原始脳の過剰反応に翻弄されないことが大切です。

前日の準備で“安心の種”をまいていても、未知の環境に入ると再び警戒信号が鳴ります。

ここでは、初日の行動スケジュールに沿って、原始脳を落ち着かせながら安心して過ごす方法を紹介します。

余裕を持った出発〜到着

原始脳は“時間に追われる感覚”にも敏感です。

ギリギリの到着は、「危険信号」として心拍や不安を増幅させます。

- 対策例:いつもより30分早く家を出る

- 通勤中は、深呼吸や景色に目を向ける

- 「時間に余裕がある」と意識すると、原始脳は「今は安全」と認識し、警戒が和らぎます

小さな余裕が、初日の心理的安定に大きく貢献します。

受付〜オリエンテーション。最初の10分で原始脳の警戒を和らげる“安心のサイン”を送る工夫

初めて会う人との接触は、原始脳にとって最大の“未知刺激”です。

最初の10分で送るサイン次第で、あなた自身も安心できます。

- 明るく挨拶する

- 目線を合わせてうなずく

- 軽い笑顔を意識する

たとえば、受付で「おはようございます」と挨拶するだけでも、原始脳は「敵ではない」と判断し、過剰警戒が緩みます。

この短い行動が、その後のオリエンテーションや会話の心理的負荷を下げるのです。

自己紹介テンプレ+安心感をともなう伝え方

自己紹介は、多くの人にとって緊張の場面です。

原始脳は「評価される=危険」と認識しているため、声や表情のコントロールが重要になります。

また聞く側も原始脳が反応するため、不安や不快を与えないように気を付けましょう。

- 話し方:落ち着いたトーンでゆっくり話す

- 視線:自然に相手を見る(じっと見つめすぎない)

- 内容テンプレ:名前+前職+簡単な自己PR+意気込み

例:

「おはようございます。〇〇と申します。前職では△△を担当していました。今日は精一杯頑張りますのでよろしくお願いします」

話す内容が整理されていると、この人は安心できると判断し、緊張が和らぎます。

メモの取り方・記録方法(頭だけで記憶しない → 原始脳の負荷を下げる)

初日は情報量が多く、頭だけで覚えようとすると原始脳が疲れて過剰反応を起こします。

- 対策:メモを積極的に活用

- 重要な指示や会話は、箇条書きでノートに記録

- デジタルでも手書きでもOK、あとで確認できる状態にする

メモを取ることで、「記憶しなければ!」という脳の負荷が軽減され、原始脳の警戒が下がります。

指示が曖昧なときの質問テンプレ(確認→理解→報告)

初日は、指示が不明瞭な場面も多いものです。

原始脳は「知らないこと=不安」と反応するため、曖昧さを放置すると不安が膨らみます。

- 質問テンプレ:

- 確認:「こちらの作業内容は〇〇で間違いないでしょうか?」

- 理解:「理解した内容を簡単に復唱」

- 報告:「進捗や問題点を随時報告」

これを実践すると、原始脳が「状況が予測できる」と判断し、過剰警戒が収まります。

ミスしたときの対応:原始脳がパニックを起こす前に

原始脳は、ミス=“危険信号”として瞬時にパニック反応を起こします。

しかし、現代ではミスのほとんどは命の危険に直結しません。

ポイントは、「パニックになる前にシンプルに対応すること」です。

- 即報告:問題が発生したことを上司に伝える

- 謝罪:「申し訳ありません」と短く明確に

- 改善案:次にどう対応するかを提案

- 次のアクション提示:すぐに行動できることを示す

例:

「先ほどの資料に誤りがありました。訂正案として〇〇を提案します。すぐに修正して報告いたします」

こうすると原始脳は、「危険信号に対応済み」と判断し、心拍や緊張が落ち着きます。

結果、次の行動に集中でき、自己評価も保たれます。

間違っても言い訳を繰り返さないことです。

失敗したと思った瞬間に言い訳が頭に浮かぶのは原始脳のせいです。

操られないように気を付けて!!

🌱 まとめ:

初日は、行動の一つ一つが原始脳を安心させるチャンスです。

- 余裕ある出発で安全信号を送る

- 表情・挨拶で“敵ではない”サイン

- 自己紹介・メモ・質問・ミス対応で予測可能性を高める

これらを意識すれば、初日の不安は大幅に軽減されます。

そして何より、「楽しもう」という心構えを持つことが、原始脳を自然に落ち着かせる最大のコツです。

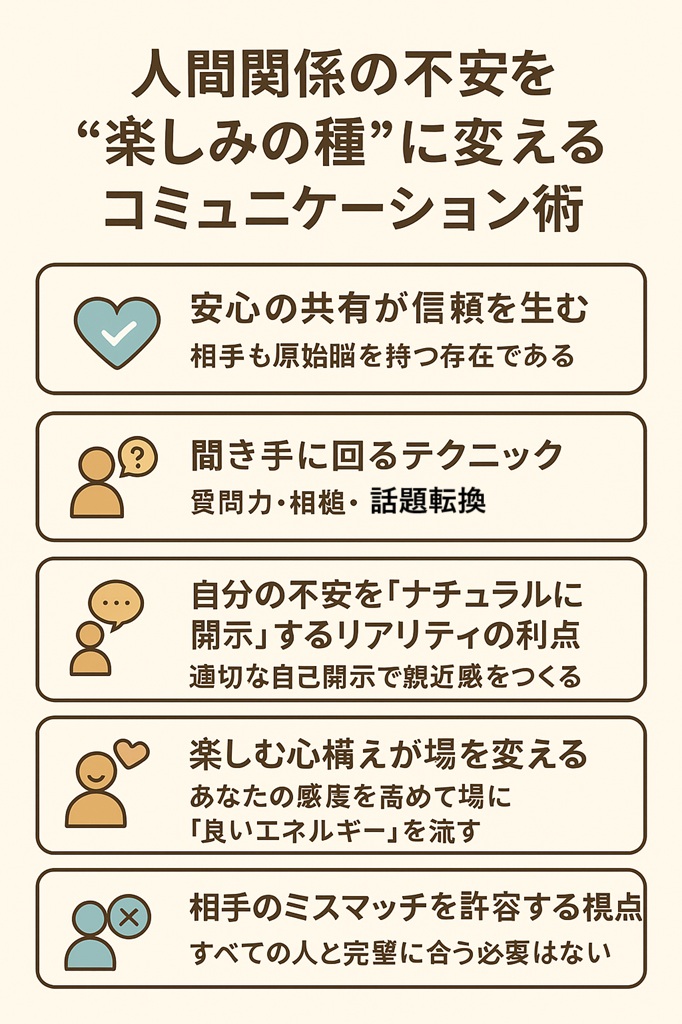

人間関係の不安を“楽しみの種”に変えるコミュニケーション術

転職初日は、仕事内容と同じくらい「人間関係の不安」が大きなストレスになります。

初対面の同僚や上司、知らない社内文化…。

原始脳はこれらすべてを“潜在的な危険”として捉え、不安を生みます。

しかし、人間関係の不安も視点を変えれば、楽しむきっかけや学びの種になります。

ここでは、原始脳の働きを踏まえたコミュニケーション術を紹介します。

安心の共有が信頼を生む(相手も原始脳を持つ存在である)

原始脳は、相手が「安全かどうか」を瞬時に判断します。

つまり、あなたが安心感を出すだけで、相手の原始脳もリラックスし、信頼関係が生まれやすくなります。

- 例:挨拶+軽い笑顔+「今日はよろしくお願いします」と自然に一言添える

- 効果:相手も「敵ではない」と判断し、会話のハードルが下がる

原始脳を意識すると、「人は本来、警戒心を持っている存在」という前提で接することができ、無理に取り繕う必要がなくなります。

聞き手に回るテクニック(質問力・相槌・話題転換)

緊張すると、自分が話さなければと焦り、原始脳がさらに警戒を強めます。

そんなときは、聞き手に回ることで安心感を作ることができます。

- 質問力:「〇〇さんはどんな仕事が得意ですか?」

- 相槌:「なるほど」「そうなんですね」と相手の話を肯定

- 話題転換:共通点や軽い話題にスムーズに移す

聞き手に回ることで、原始脳が「攻撃されない・安心」と判断し、会話がスムーズに流れます。

さらに、相手も自分の話をして安心感を得るので、自然と信頼が深まります。

自分の不安を“ナチュラルに開示”するリアリティの利点

初日で完璧を装う必要はありません。

原始脳の警戒を和らげる方法として、適度に自分の不安や緊張を伝える自己開示は非常に効果的です。

- 例:「初日で緊張しているので、少しドキドキしています」

- 効果:相手も「自分も最初はそうだった」と共感し、親近感が生まれる

自己開示は、信頼関係の最短距離です。

ただし、愚痴や不平に偏らず、軽くナチュラルに伝えることがポイントです。

楽しむ心構えが場を変える—あなたの感度を高めて場に“良いエネルギー”を流す

原始脳はネガティブな危険信号に敏感ですが、逆に「楽しそうな雰囲気・安心感」も敏感にキャッチします。

自分が場を楽しむ意識を持つだけで、周囲の空気も変わります。

- 実践例:

- 会話中に小さく笑う

- 興味を持って聞く

- 新しい環境や文化に好奇心を持つ

楽しむ心構えは、原始脳の「危険警報」を抑え、自分も相手も安心できる場を作ります。

相手のミスマッチを許容する視点

すべての人と完璧に合う必要はありません。

原始脳は、違和感や不一致を「危険」と判断しやすいですが、現代社会では「合わない人がいるのは自然なこと」です。

- ポイント:

- 無理に合わせず、適度な距離を保つ

- 苦手な人とは必要な関わりだけでOK

- 自分にとって心地よい関係を優先

相手の違いを許容することで、原始脳の警戒信号を抑え、精神的負荷を減らせます。

これにより、人間関係の不安も“楽しむ余白”に変わります。

🌱 まとめ:

- 安心感を共有するだけで、相手も自分もリラックス

- 聞き手に回る、適切に自己開示することで親近感が生まれる

- 楽しむ心構えで場のエネルギーを変える

- 違う価値観やミスマッチは無理に合わせず許容する

こうして、人間関係の不安を“防衛信号”として捉えるのではなく、楽しみの種として活かすことができます。

原始脳の過剰反応を理解し、工夫次第で安心・信頼・楽しさを引き寄せるのです。

業務の不安と自信の育て方

入社後に最も多い悩みのひとつが「自信のなさ」と「失敗への恐れ」です。

ですがこれは性格の問題ではなく、原始脳(防衛本能)が“未知の環境で失敗を避けよう”と反応しているだけです。

つまり、脳の仕組みを理解すれば、不安に振り回されずに“自然と自信が育つ状態”を作ることができます。

最初から完璧を目指さないマインド(原始脳が失敗を恐れるから)

原始時代、人間にとって「失敗」は命に直結していました。

そのため脳は今も、「失敗=危険」と誤認するようにできています。

たとえば、上司に注意されただけで動悸がしたり、手が震えたりすることがありますよね。

これは理性の問題ではなく、原始脳が「死にたくない!」と警報を鳴らしている状態です。

でも、現代社会では、失敗しても命の危険はありません。

むしろ、失敗を通じて学ぶ姿勢が評価される時代です。

「最初からうまくできる人はいない」「完璧を目指さなくていい」と意識的に言葉をかけ、原始脳の緊張をゆるめてあげましょう。

タスク分解の技術(小さな成功体験を積む → 原始脳が「大丈夫」と感じる)

不安を軽くする最も効果的な方法の一つが、大きな仕事を小さく分けることです。

例:

- 「今日中に企画書を仕上げる」 → 「タイトルを書く」「構成を作る」「1段落だけ書く」

- 「新しいシステムを覚える」 → 「ログイン操作」「1つの機能だけ練習」

人の脳は“完了”を感じるたびに安心ホルモン(ドーパミン)を分泌します。

これにより、原始脳が「この作業は大丈夫だ」と認識し、不安が少しずつ和らいでいきます。

タスクを分解し、小さな「できた」を積み重ねることが、自信の土台を作るのです。

マニュアルがない・指示が曖昧な状況で使える確認スキーム

新しい職場では、マニュアルが不十分なことも多く、

「どうすればいいんだろう?」と迷う瞬間があります。

このとき、原始脳は“不明確=不安”と判断して、不安を増幅させます。

そんなときに使える確認スキームは、次の3ステップです:

- 理解した内容を自分の言葉でまとめて確認する

「確認ですが、この作業は〇〇という流れで合っていますか?」 - 選択肢を提示する

「AパターンとBパターン、どちらの進め方が良いでしょうか?」 - 完了報告で安心を共有する

「先ほどの件、指示通り完了しました。念のためご報告です。」

この流れを習慣化すると、上司や同僚との信頼も高まり、

原始脳が「評価されている」「受け入れられている」と感じて不安が鎮まります。

フィードバックを貰う姿勢(改善志向で原始脳を味方に)

注意や指摘を受けたとき、原始脳は瞬時に「攻撃された」と勘違いします。

だから、つい落ち込んだり、反論したくなったりするのです。

ここで大切なのは、フィードバック=敵意ではなく“成長の情報”と捉える視点です。

例:

「自分を否定された」ではなく → 「改善のヒントをもらえた」

「恥ずかしい」ではなく → 「次に同じ失敗を防げる」

こうした認知の転換を繰り返すことで、原始脳が「学ぶ=安全で有益」と感じ、

むしろポジティブな興奮(やる気)を生み出すようになります。

定期自己振り返り(原始脳の過剰警戒がないか見直す習慣)

1日の終わり、または週に一度は、次の3つをノートに書き出してみましょう:

- 今日できたこと(小さくてもOK)

- 不安やモヤモヤを感じた瞬間

- それを客観的に見てどう思うか

こうすることで、“思考の観察者”の視点が育ちます。

自分を客観的に観ることで、原始脳の過剰反応を鎮め、冷静さを取り戻すことができます。

🌱 まとめ

業務に自信を持てないとき、それは能力の問題ではなく「原始脳がまだ安心していないだけ」。

完璧を求めず、小さな達成・確認・対話・振り返りを繰り返すことで、

脳は次第に「ここは安全な場所だ」と学び、あなたの中に本物の自信が育っていきます。

慣れのステップ:初日〜1週間〜1か月〜3か月

転職後の適応には、「慣れ」というプロセスが欠かせません。

しかし、ほとんどの人は「慣れなきゃ」と焦るあまり、原始脳の不安反応を強めてしまいます。

原始脳は、“未知”や“変化”をもっとも嫌います。

だからこそ、慣れ=未知を少しずつ“既知”に変えていく過程だと理解しましょう。

以下の4段階を意識することで、あなたの脳は安全を感じ、自然に前向きなエネルギーを発揮しはじめます。

初日〜1週間:観察期・小さな挑戦を入れる

最初の1週間は、原始脳が最も警戒している時期。

この段階では「頑張りすぎない」「観察に徹する」ことが大切です。

- 同僚の行動や口調、空気感を観察する

- ルールや流れを把握する

- 1日1回、勇気を出して「小さな挑戦」をする(質問・挨拶・手伝いの申し出など)

この「観察7割+挑戦3割」のバランスが理想です。

原始脳は“未知”を少しずつ“既知”に変えると安心します。

つまり、観察が脳に安心を与え、挑戦が自信を育てるのです。

🧠ワンポイント:

「今日は1つだけ勇気を出せたらOK」と決めると、原始脳が過敏に反応せず、安定したペースで慣れていけます。

1か月:基本業務の安定化・信頼種まき

1か月目になると、仕事内容の流れがつかめてきます。

ただし、原始脳は“油断”や“評価への恐れ”を再び感じやすい時期でもあります。

この時期に意識すべきポイントは次の3つです:

- 基本業務を安定化させる

→ ルーティンを決め、タスクの優先順位を毎朝確認。

決まったパターンを作ることで、原始脳が「これは安全」と感じます。 - 信頼の“種まき”をする

→ すぐに結果を出そうとせず、「報連相」「感謝の言葉」「約束を守る」など、

小さな誠実さを積み重ねましょう。信頼は“積立式”です。 - ポジティブな空気を発信する

→ 原始脳は相手の表情や声のトーンに敏感に反応します。

笑顔や明るいリアクションを心がけることで、あなた自身も安心感を得られます。

3か月:自分のカラーを少しずつ出していく

3か月を過ぎると、職場の環境にも脳が慣れ、原始脳の警戒モードが落ち着いてきます。

この時期からは、「自分らしさ」を出すフェーズに入ります。

- 自分の得意分野を活かせる提案をしてみる

- 同僚にアドバイスやアイデアを共有してみる

- 雑談の中で自分の人柄を少し見せる

この「自己表現」は、原始脳にとってはリスク(=未知の反応)を伴う行動ですが、

慣れてきた段階であれば、“恐れ”よりも“喜び”が上回るエネルギーとして働きます。

楽しむ意識で動けば、職場の空気が変わり、あなた自身の存在感も自然に高まります。

ここで大切なのは、“頑張ってアピール”ではなく、“楽しんで発信”すること。

それが「人生楽しんでナンボ」の実践です。

チェック指標(原始脳のストレス反応レベル/人との交流頻度/仕事の自信度)

定期的に、自分の「慣れ度」を客観的にチェックしてみましょう。

以下の3つを指標にすることで、原始脳の状態を数値化できます。

| チェック項目 | 状態の目安 | 対処アクション |

|---|---|---|

| 原始脳のストレス反応レベル | 眠れない・胸がざわつく・頭が重い → 高警戒 | 深呼吸・散歩・休日リセット・ジャーナリング |

| 人との交流頻度 | ほぼゼロ → 孤立傾向/1日数回 → 安定 | 雑談・報連相・“ありがとう”の言葉を増やす |

| 仕事の自信度 | 「またミスしそう」→不安型/「次はこうしよう」→成長型 | 小さな成功体験を振り返る・褒めノートをつける |

こうしたセルフチェックを繰り返すことで、

あなたの脳は「安全で、成長している」という信号を受け取り、

不安が“希望”へと変わっていきます。

🌿 まとめ

「慣れる」というのは、頑張って適応することではありません。

原始脳の警戒を少しずつ解いていく“心の再教育”です。

初日は不安でも、1週間で観察が深まり、

1か月で信頼が芽吹き、3か月で自分の色が出てくる。

この自然な流れに身を任せれば、あなたの中のエネルギーはどんどん自由になります。

不安は敵ではなく、「新しい自分へ成長するためのナビゲーター」なのです。

疲れ・合わなさ・逃げたいと感じたときの思考フレーム

どんなに前向きな転職であっても、

入社してしばらく経つと「思ってたのと違うかも」「もう辞めたい…」と感じる瞬間があります。

このとき、まず理解してほしいのは――

「逃げたい」と感じるのは、原始脳の正常な防衛反応だということです。

人間の脳は、変化・緊張・不確実さに直面すると、自動的に「危険!」と判断し、

その場から離れようとする“逃走反応(fight or flight)”を起こします。

つまり、「逃げたい」と思うのは“弱さ”ではなく、

原始脳があなたを守ろうとしているサインなのです。

ただし問題は、そのシグナルが「過剰」になっているケース。

現代では、命の危険がないにもかかわらず、

脳が“社会的ストレス”を「生存の危機」と誤認することがあるのです。

原始脳のシグナルと身体のサイン — 過剰信号としての「逃げたい気持ち」を見抜く

原始時代では、「逃げたい」と感じた瞬間に行動できなければ命を落としました。

だからこそ、原始脳は現代でも「不快」や「違和感」に強く反応します。

しかし、今の職場で感じる「逃げたい」は、

実際には「少し疲れている」「評価を気にしすぎている」「人間関係がまだ安定していない」

という軽度のストレスが積み重なっているだけの場合が多いのです。

🧠 原始脳の過剰シグナル例:

- 朝、出勤の準備をすると胸が重くなる

- 「自分だけ浮いている気がする」と何度も考える

- ミスが頭から離れず、夜に反芻してしまう

- 上司の一言が必要以上に気になる

- 週末に体調が戻る

これらは、危険ではなく“過剰警戒モード”のサインです。

体と心がSOSを出している状態なので、

まずは「逃げたい=危険」ではなく「逃げたい=休みたい」と翻訳してあげましょう。

判断用チェックリスト(7つのサインなど)

実際に「この職場を続けるべきか」「辞めるべきか」を判断する前に、

次の7つのサインを冷静にチェックしてみてください。

| チェック項目 | 状態 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| ① 睡眠 | 3日以上まとまって眠れない | まず休息。判断は保留。 |

| ② 体調 | 頭痛・食欲不振・倦怠感が続く | 医療・カウンセリング併用。 |

| ③ 感情 | 「行きたくない」が強すぎる | 一時的な過剰信号の可能性大。 |

| ④ 人間関係 | 特定の人だけが苦手 | 距離をとる工夫で改善可。 |

| ⑤ 業務量 | 自分で調整できないレベル | 上司に相談・分担調整を提案。 |

| ⑥ 自己評価 | 「自分がダメだ」と思い込む | 原始脳のネガティブ偏向。要思考整理。 |

| ⑦ 休日 | 休みの日は回復する | 環境ではなく脳疲労の可能性。 |

7項目のうち、4つ以上が「要注意」に当てはまる場合は、

原始脳の過剰反応が起きていると考えられます。

このときに「辞める」「続ける」を即決するのは危険です。

まずは、休息・相談・観察の3ステップで心を整えましょう。

相談先・プロセス(人事、上司、メンタル支援)

「逃げたい」と感じているときほど、人は閉じこもりがちになります。

しかし、外に話すことで原始脳の興奮が落ち着くことがハーバード大学の研究で分かっています。

相談のステップとしては、以下の順番がおすすめです:

- 身近な同僚・友人に話す(共感・安心を得る)

- 直属の上司に相談(業務調整・タスク見直し)

- 人事・メンタル支援窓口に連絡(環境調整・専門サポート)

- 外部カウンセリング(客観的視点で整理する)

💬 相談のコツ:

「何がつらいか分からない」ときでも、「最近少し疲れていて…」とだけ伝えればOKです。

言葉にすることで、原始脳が“外に出した=安全”と判断し、落ち着き始めます。

どうしても続けられないなら:安全に撤退を設計するマインドとステップ

心と体の限界を超えてまで続ける必要はありません。

ただし、「逃げたい」と「辞めたい」は別の感情です。

もし辞める判断をする場合は、

「安全に撤退する計画」を立てることが、次の人生を守る鍵になります。

- 心身を最優先に保護する

→ 有給や休職制度を活用して、回復を最優先に。 - “衝動退職”を避ける

→ 原始脳がパニック状態で判断すると、後悔を生みます。

最低でも3日〜1週間は時間を置き、冷静な思考脳で判断を。 - 退職理由を“未来型”に整理する

→ 「逃げたい」ではなく、「より成長できる環境を探す」と言語化。

自分の選択にポジティブな意味を与えることで、原始脳も安心します。 - 次のステップを“楽しみ”で描く

→ 転職は失敗ではなく、「経験の拡張」です。

あなたが感じた“合わなさ”は、次の自分を導く羅針盤になります。

🌿 まとめ

「逃げたい」と思うことは、悪いことではありません。

それは、原始脳が“あなたを守ろう”とする愛情のサインです。

大切なのは、そのサインを恐れず、

「何を守ろうとしているのか?」を冷静に見つめ直すこと。

思考で整理し、休息で整え、必要なら相談する。

その一つひとつの行動が、

「不安」から「成長」への橋渡しになります。

持ち物チェックリスト & メモテンプレ

💼 入社初日の必須持ち物

入社初日は「忘れ物したらどうしよう」という不安がつきものです。

実はこの不安も、原始脳(本能)が「新しい環境=危険」と判断して、

安心を得ようとする防衛反応なのです。

だからこそ、“準備”で原始脳を安心させることが大切です。

以下は、安心して初日を迎えるための基本チェックリストです👇

| 種類 | 持ち物 | 補足メモ |

|---|---|---|

| 書類系 | 雇用契約書/年金手帳/マイナンバー/身分証 | 会社提出用。封筒にまとめておくと安心。 |

| 事務系 | 筆記用具/メモ帳/印鑑/スケジュール帳 | 「すぐメモできる」環境が安心につながる。 |

| 支給関連 | 通勤ICカード/銀行口座情報 | 給与登録に必要な場合あり。 |

| 生活系 | ハンカチ/ティッシュ/折りたたみ傘/モバイルバッテリー | 不測の事態にも対応できる安心セット。 |

| コミュニケーション | 名刺(あれば)/笑顔/あいさつの言葉 | 人間関係の第一印象を作るのは“表情”。 |

🧠 ポイント:

チェックリストを「見える形で持つ」ことで、

原始脳が「抜け漏れがない」と判断し、不安を沈めてくれます。

頭で覚えるより、“視覚化”が何倍も安心につながります。

📝 情報メモテンプレート

初日は、覚えること・聞くこと・やることが一気に押し寄せます。

ここでも「視覚化」で原始脳を落ち着かせましょう。

▼テンプレート例(ノートやスマホにそのまま使える)

🔹役割/担当:

(例)総務部のサポート。電話応対と来客案内を担当。

🔹連絡先:

上司:佐藤さん(内線123)

同僚:中村さん(メール:nakamura@xxx.co.jp)

🔹締切・タスク:

- 書類提出:〇月〇日まで

- 社員証写真:〇月〇日撮影予定

🔹次にやること:

- 総務フォルダの位置を確認

- 昼休みに社員食堂の場所をチェック

🔹不明点・質問リスト:

- タイムカードはどのタイミングで押す?

- メール署名の形式は?

🧩 原始脳を安心させる“見える情報”設計とは?

初日こそ、頭の中が情報でいっぱいになりがちです。

このとき重要なのが、「頭の外に出して整理する」こと。

人間の脳は、不確実な情報を嫌う本能を持っています。

メモやチェックリストで“見える形”にしておくことで、

原始脳が「もう大丈夫」と判断し、思考のエネルギーを節約できるのです。

たとえば、

- 「あとで聞こう」と思って忘れる

- 「なんとなく不安」で集中できない

そんな状態も、“見える情報”を残すことで一気に軽くなります。

🧭 まとめ

- 入社初日は“原始脳を安心させる準備日”と考える

- 視覚化(チェックリスト・メモ)で不安の正体を可視化する

- 「書く・残す・見返す」ことで安心ループを作る

この3ステップを実践すれば、

初日でも落ち着いた笑顔でスタートできます✨

もちろんです。

以下は、記事構成の H2:FAQ(読者の小疑問に即答) に対応する本文例です。

すべての回答に「原始脳(本能)の働き」や「見える安心」「思考で整える」など、

あなたの理論を自然に織り込んでいます。

読者の“実用的な不安”を解消しながら、“心の安心”にもつながる構成です。

FAQ(読者の小疑問に即答)

入社初日は、誰もが「これってどうすればいいの?」と感じる場面が多いものです。

ここでは、よくある5つの疑問に一般的に言われている対処法ではなく「不安を落ち着かせる原始脳対策」とセットでお答えします。

❓Q:初日の服装は?

A:基本は「清潔・シンプル・安心感のある服装」でOKです。

迷ったら、“無難”こそ正解。原始脳は「目立つ=危険」と感じる傾向があります。

派手さより「周囲に馴染むこと」で安心を得られます。

👕 例:

- 男性:無地のシャツ+ジャケット or カーディガン

- 女性:白やベージュのブラウス+黒・紺のボトムス

🧠 原始脳メモ:

服装で悩むのは「拒絶されたくない」という防衛本能。

「清潔であれば十分」と思考で線を引いてあげることで、原始脳の過剰反応を鎮められます。

❓Q:遅刻しそうな場合、どう連絡すればいい?

A:気づいた時点で「○時○分に到着予定です」と具体的に伝えるのが基本です。

📞 例文:

「おはようございます。○○です。電車遅延で10分ほど遅れそうです。申し訳ありませんが、○時○分に到着予定です。」

不安で焦るほど、原始脳は「逃げたい」モードになります。

しかし、“行動している自分”を確認できる情報(連絡済み・対応中)があると、原始脳は安心を取り戻します。

🧠 原始脳メモ:

焦り=「何もできていない」という不確実さへの反応。

“見える行動”をとるだけで、脳の緊張は大きく緩みます。

❓Q:挨拶が苦手…どうすれば?

A:完璧な言葉より、「笑顔+一言」が最強です。

👋 例:

「おはようございます。今日からお世話になります、○○です。」

たとえ声が小さくても、表情が柔らかければ印象は十分。

原始脳は、“表情”で安全か危険かを判断します。

相手の原始脳にも「安心」を伝えるつもりで、目を見て微笑むだけでOKです。

🧠 原始脳メモ:

「うまく話そう」と意識すると、思考が硬直して余計に緊張します。

“安全な合図(微笑み)”を意識する方が自然で心も落ち着きます。

❓Q:歓迎会に出るべき?

A:断ってもOK。ただし「印象の残し方」に気をつけましょう。

🍻 例文:

「お誘いありがとうございます。今日は体調を整えたいので、次回ぜひ参加させてください。」

原始脳は「集団から外れる=危険」と感じやすく、無理してでも参加しようとします。

しかし、“断っても嫌われない”という安心を思考で確認することが、長期的な安定につながります。

🧠 原始脳メモ:

“断る勇気”=“安心を自分で作る力”。

外の安心(他人の評価)より、内側の安心(自分の納得)を優先しましょう。

❓Q:初日で心が折れそう…どうすれば?

A:原始脳が“慣れていないだけ”です。落ち着く時間を与えましょう。

初日は「覚えること多すぎ」「誰が誰かわからない」でパニックになりがちですが、

それは本能が危険を検知しているだけ。あなたの能力の問題ではありません。

🕊 例:

- 帰り道で「今日のよかったこと」を3つ書き出す

- 職場での1日の流れをメモにして「見える化」する

これで原始脳が「もう安全」と判断し、翌日は驚くほど落ち着きます。

🧠 原始脳メモ:

初日の疲れ=不安によるエネルギー消耗。

“振り返りメモ”は、心を回復させる最強のセルフケアです。

🌿まとめ

私たちはまだ進化の途中です。

そのため、ほとんどの人は原始脳の影響を強く受けています。

そのため、入社初日は「失敗しないこと」よりも、

原始脳を安心させる工夫がいちばん大切。

- 見える行動(チェック・メモ・連絡)で不安を鎮める

- 「完璧より安心」を選ぶ

- 不安を感じても、「原始脳の反応」と知るだけで楽になる

こうして小さな不安をひとつずつ整理していけば、

心が軽くなり、自然と笑顔で働けるようになります🌸

まとめ+行動プラン

入社初日という特別な1日は、誰にとっても緊張と不安の連続です。

しかしその正体は、あなたの中で「原始脳」が安全を確認できていないだけ。

思考の力でその仕組みを理解し、行動で少しずつ安心を積み重ねることで、

どんな職場でもあなたらしく適応していくことができます。

🧠 心理的な安心をつくる3つの核

① 原始脳理解 — 不安は“危険サイン”ではなく“安全確認の反応”

人間の脳には、太古の時代に生き残るための仕組み(原始脳)が今も働いています。

それはあなたを守るために、「未知=危険」と判断するクセを持っています。

💡たとえば:

- 「新しい職場に行きたくない」は、“未知”を避けたい原始脳の声

- 「失敗したらどうしよう」は、“命の危険”を過剰に見積もる古い警報

まずはこの仕組みを「自分の中の自動反応」として客観視することが、心を整える第一歩です。

② 実行行動 — 見える安心を積み重ねる

不安をなくすには、“行動による安心材料”を自分で増やすこと。

原始脳は「見えない不確実さ」に不安を感じるため、視覚化・記録・確認が安心のカギになります。

💡例:

- チェックリストを作って「準備完了」を見える形にする

- 朝の出発前に「今日やること」をメモにする

- 疲れた夜は「できたこと3つ」をノートに書く

たったそれだけでも、「自分は対応できている」という実感が生まれます。

それが翌日のエネルギーに変わっていきます。

③ 楽しむ意識 — “安心の先”にある本来の力を発揮する

原始脳が落ち着くと、人は自然に“楽しむ余裕”を取り戻します。

楽しむことは、脳にとって「安全が確保されたサイン」。

ポジティブなエネルギーを生み、周囲の人間関係まで良い方向へ波及します。

💡例:

- 同期の名前を1人覚えて、笑顔で声をかける

- 小さな成功を共有して「楽しかった!」と感じる瞬間をつくる

- 「まだ慣れていない自分」を楽しむ余白を持つ

「人生楽しんでナンボ」という言葉が示す通り、

“楽しむ”こと自体が心の安定を支える最強のメンタルケアです。

🚀 今日からできる“初日への3ステップ”

| ステップ | 行動 | 目的 |

|---|---|---|

| Step1 | 原始脳ノートをつくる(不安を書き出す) | 無意識の不安を“見える化”する |

| Step2 | 持ち物・行動チェックリストを準備 | 「やるべきこと完了」という安心を得る |

| Step3 | 「楽しむこと」を1つ決めておく(お昼・話題など) | 安心の先に“喜び”を置く思考習慣をつける |

たとえば、

「お昼にお気に入りのパンを食べる」

「休憩中に職場の窓から空を見る」

そんな小さな“楽しみの予定”を入れておくことで、初日の心のエネルギーがまったく違います。

🌿 最後に

不安はあなたの敵ではなく、「安心をつくるチャンス」。

原始脳の反応を正しく理解し、思考で整え、行動で確かめ、

そして“楽しむ”心を忘れなければ、

どんな環境でもあなたの人生は軽やかに進んでいきます。

人生楽しんでナンボ。

その第一歩が、入社初日から始まります。

長い時間、楽しくないとつまらない、なんて当たり前のことですが、多くの人は目の前のことに気を取られ、人生を楽しむ余裕をなくしているのが現実です。

私たちの考える力はとても大きな力を持っています。

どんなことに対しても工夫次第で楽しむ道は見つかります。

もし見つからなかったら??

さっさとその場を逃げましょう。

関連記事:こちらもおすすめです

コメント