「AIって冷たい?」そんな不安を持つ親御さんへ。

AIを正しく活用しながら、子どもの感性や創造力を育む方法を紹介します。

最近、子ども向けの教育にもAIが取り入れられるようになってきました。

でも…

「AIって冷たいイメージがある」

「人間らしい感性が失われない?」

そんな不安を感じていませんか?

今回は、AIと子どもの感性の関係について、親として大切にしたい視点をご紹介します。

AIは本当に「冷たい」のか?

AIは人間のように感情を持たないため、「冷たい」「無機質」といったイメージを持たれることがあります。

実際、AIは「感情を理解したフリ」はできても、「共感する」ことはできません。

でもそれは、AIの“限界”であり、同時に“役割”でもあります。

AIは「道具」であり、感性や想像力を“伸ばす手助け”はできても、“奪う”ものではありません。

子どもの感性が育つのは「人と人」の関わりの中

子どもが感性を育むのは、やっぱり人との温かな関わりの中です。

- 喜んだときに一緒に笑ってくれる

- 悲しいときに寄り添ってくれる

- 自分の気持ちを「わかるよ」と受け止めてくれる

AIにはできない、人間だけが持つ力です。

だから、AIだけに任せるのではなく、親や大人の関与こそが大事になります。

「共に使う」ことで、感性は守られ伸びていく

AIを使うときに意識したいのは、「子ども任せにしないこと」。

例えば:

- 絵本のキャラクターをAIで描いたら、「この表情ってどんな気持ちかな?」と声をかける

- 子どもがストーリーを話したら、「どうしてこう思ったの?」と気持ちを聞く

- 「この色を選んだ理由、教えて!」と選択の意味を聞く

こうした小さなやりとりが、子どもの感性を広げていきます。

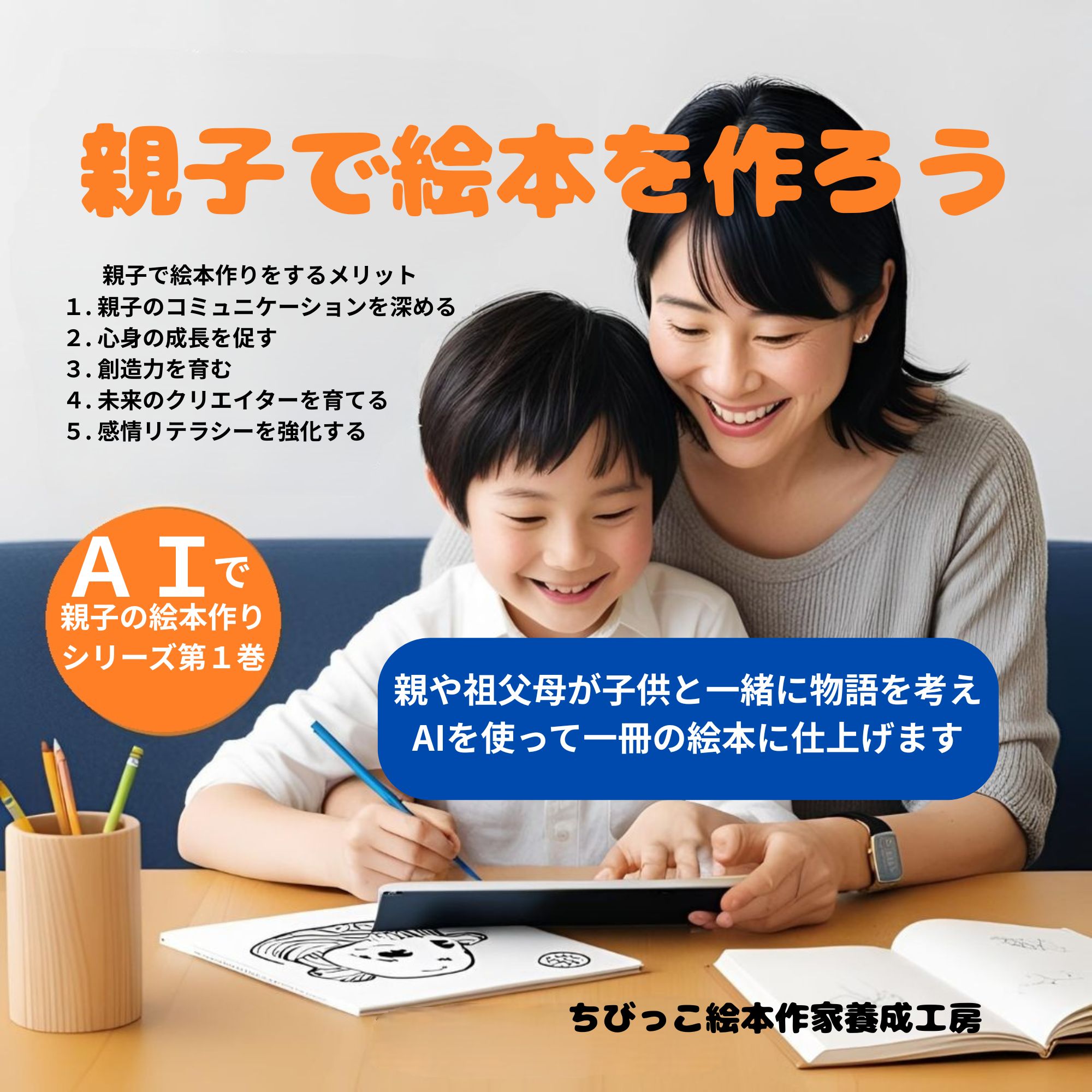

「ちびっこ絵本作家養成工房」ではどうしている?

当工房では、AIイラスト生成などのデジタル技術を取り入れながらも、

「子どもの気持ちや表現力」を中心にした創作体験を大切にしています。

例えば:

- AIが出したイラストを、子ども自身が「合ってる?」「違う?」と判断

- 表情や色、場面設定を「人間らしさ」で選び直す

- 親子・三世代で「どう思う?」「どれがいい?」と話し合いながら進める

👉 詳しくはこちら:

親子でAI絵本づくり!「ちびっこ絵本作家養成工房」サービスのご案内

親のまなざしこそ、最高のセンサー

AIは、あくまで「ツール」。

感性や人間らしさを見守るのは、大人の役目です。

デジタルに触れることが悪いのではなく、

どんな姿勢で、誰と一緒に使うかが大切なのです。

🌱 まとめ:AIと共に、感性を育てる時代へ

ただ、これからの時代、AIは子どもたちの生活や学びにますます関わってくるでしょう。

だからこそ、親ができることは「感性の舵取り役」になること。

AIの力を借りつつ、温かく見守る関わりを通じて、

子どもの心と創造力を、しっかりと守っていきましょう。

関連記事:こちらもお読みください

コメント