私たちが生き辛さやしんどさを感じるとき、

その原因は「出来事」ではなく、

原始脳=本能=無意識の働きにあります。

無意識脳は、生き延びることだけに特化した脳です。

そのため、安心や安定を求め、

変化や不確定を「危険」と判断します。

この働きに気づいていないと、

私たちは「幸せには条件が必要だ」と信じてしまいます。

お金があれば。支えてくれる人がいれば。理解してくれる誰かがいれば。

しかし、その前提がある限り、

幸せはいつまでも自分の外側に置かれたままです。

本当の幸せは、

外の条件が揃うことではありません。

心が動じない状態に戻れること。

ここからその仕組みを、やさしく紐解いていきます。

はじめに

「何もしたくない」と感じるとき、私たちはつい「怠けているのかも」「心が壊れたのかも」と考えてしまいます。

もちろんうつ病などのように、脳の機能不全という場合もあります。

しかし多くの場合は、それは脳の問題というより、無意識下でサバイバルモードに入っている状態なのです。

ただし、その状態が長く続くと脳の機能不全に陥ることもあります。

脳はもともと「生き延びる」ことを最優先に設計されています。

外的な危険だけでなく、心のストレスや社会的な不安にも、脳は「命を守る」反応としてブレーキをかけます。

その結果、エネルギーを節約しようとする脳の働きが「何もしたくない」という形で表れるのだと考えられます。

ただし、脳はそんなに単純ではありません。

私たちの中では、無意識(原始的な脳)と、意識的な思考(思考脳)が常にせめぎ合っています。

無意識は「安全」を求め、思考は「成長」や「意味」「楽しさ」「心の満足」を求める。

この二つがバランスを崩すと、私たちは行動したいのに動けない――そんな矛盾した状態に陥ります。

つまり、「何もしたくない」というのは怠けでも病でもなく、

無意識があなたを守ろうとしている証拠。

この仕組みを理解すれば、心の停止ボタンを押しているのは自分の弱さではなく、

「生き延びようとする脳の知恵」だと気づくことができます。

なんだかやる気が起きないな~と感じているときは、逆に人生を大きく変えるチャンスです。

そんな時こそ意識して思考脳を使い、自分の人生を輝かせることを目指してください。

この記事では、無意識に原始脳に操られている人生を自分の取戻し、幸せな時間を過ごすためのエッセンスをお伝えします。

私たちはまだまだ原始時代の遺伝子に大きく影響を受けています。

このことは脳神経学や進化心理学でも明らかになっていることです。

自分の思考が無意識に影響を受けていることを否定しないで読み進めてください。

きっとこれからの人生に大きな力となります。

1.何もしたくないのは“甘え”ではない:脳のサバイバル反応を理解する

「何もしたくない」と感じるとき、

多くの人は「自分は怠けているのかも」と自責してしまいます。

しかし実際には、それは意志の問題ではなく、脳があなたを守ろうとしている反応なのです。

つまり、「何もしたくない」は“壊れかけたサイン”ではなく、“守ろうとするサイン”です。

🧠 原始脳が“行動停止”を命じる理由

私たちの脳の奥には、進化の初期から受け継がれてきた「原始脳(扁桃体・視床下部など)」があります。

この部分の最優先任務は、たった一つ――生き延びること。

原始脳にとって重要なのは「快適に生きる」ことではなく、

“とにかく死なないこと”です。

だから、危険を少しでも察知すると、体と心の活動を制限し、

エネルギー消費を最小限に抑えようとします。

この仕組みが「何もしたくない」「動けない」という感情として現れるのです。

⚡ 「動かない=安全」とは限らないのに、なぜ止まるのか?

たしかに、原始時代の人間にとって「動かない」ことは必ずしも安全ではありませんでした。

食べ物を得るためには、動くことが生存そのものでした。

それでも脳が“停止”を選ぶのは、エネルギーの枯渇を防ぐ最終防衛反応だからです。

たとえば、飢餓や極度の恐怖にさらされた動物は、外敵から逃げられなくても動きを止めます。

これは「死んだふり反応」と呼ばれるもので、

生理的には副交感神経が急激に優位になり、体を守るためのシャットダウンモードに入る現象です。

現代人にもこの仕組みがそのまま残っており、

過労・長期の緊張・人間関係のストレスが続くと、

脳は「これ以上動けば命に関わる」と誤認し、

行動エネルギーを遮断してしまうのです。

🧩 心理的ストレスが脳に与える影響(神経学の視点)

脳神経学の研究では、慢性的な心理的ストレスが

うつ病や不安障害などのリスクを高めることが明らかになっています。

・長期ストレスにより、扁桃体(恐怖中枢)が過剰に活性化

・前頭前野(思考・判断)の働きが抑制され、冷静な判断ができなくなる

・ストレスホルモンのコルチゾールが神経伝達物質(セロトニン・ドーパミン)のバランスを崩す

・その結果、意欲の低下・感情の鈍化・疲労感が慢性化する

つまり、「何もしたくない」という状態は、

脳の生化学的な変化による“保護反応”でもあり、病的反応の入り口でもあるのです。

これは単なる気分の問題ではなく、

神経レベルで“ストップ信号”が出ている状態と言えます。

💡 無意識の誤作動:「安全」と「成長」のすれ違い

原始脳は「安全であること」を最優先しますが、

思考脳(前頭前野)は「成長したい」「何かを達成したい」という欲求を持っています。

この二つの力が拮抗すると、心の中に“ブレーキとアクセルを同時に踏む”ような状態が生まれ、

やりたいのに動けない、という矛盾が起こります。

特に現代のストレスは、外敵のような“物理的危険”ではなく、

人間関係・将来不安・評価などの心理的ストレスです。

しかし原始脳はそれを区別できず、

「危険信号」として処理してしまうため、

挑戦=危険と誤認して動きを止めてしまいます。

🧭 脳の2層モデル(原始脳 vs 思考脳)

| 項目 | 原始脳(無意識) | 思考脳(意識) |

|---|---|---|

| 主な部位 | 扁桃体・視床下部 | 前頭前野・海馬 |

| 目的 | 生存・安全確保 | 成長・創造・意味追求 |

| 反応速度 | 約0.2秒(自動反応) | 約0.5秒〜(熟考) |

| 主な反応 | 恐怖・回避・停止 | 分析・行動・決断 |

| 過剰稼働時の症状 | 無気力・不眠・涙・倦怠 | 焦り・罪悪感・過剰思考 |

🌌 量子学的視点:意識がエネルギーの流れを変える

量子物理学の世界では、観測者の意識がエネルギーの状態を変化させる

「観測者効果」という原理があります。

これは、**「どこに注意を向けるかが現実の形成に影響する」**という考え方です。

人の思考もまた微細な電気信号=エネルギーです。

「動けない」「もう無理だ」といった思考が続くと、

脳内ではその電気信号のパターンが固定化され、

無気力を維持する神経回路が強化されます。

反対に、「今は回復中」「5分だけやってみよう」と意識を切り替えることで、

ドーパミンやオキシトシンといった“行動を促す化学物質”が再び流れ始めます。

つまり、意識の向け方=エネルギーの流れ方。

原始脳の「守りのエネルギー」を、思考脳の「動くエネルギー」へ転換する鍵は“注意の方向”なのです。

🌱 まとめ:脳はあなたを壊すためではなく、守るために止まる

何もしたくないとき、あなたの脳は“サボっている”のではなく、

これ以上エネルギーを失わないように守っているのです。

ただし、その状態が長引くと、神経学的にはうつ症状へと発展するリスクもあります。

だからこそ、「なぜ動けないのか」を責めるのではなく、

脳の仕組みを理解し、“安心”を与えることが第一歩なのです。

次の章では、

原始脳が「もう安全だ」と感じられるようにするための、

光・呼吸・温度・声――4つの安心入力法を紹介します。

科学的根拠

以下はこのブログ記事の基となる科学的な根拠です。

翻訳機能を使ってご覧ください。

🧠 【1】心理的ストレスと脳神経学的変化

慢性的ストレスが脳構造・神経伝達・ホルモン系に影響を与え、うつ病や不安障害の発症リスクを高めることをまとめた総説論文。

➡️ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5976254/

⚡ 【2】原始脳(扁桃体)と感情・行動抑制

うつ病患者では扁桃体の過活動が確認され、過剰な恐怖・警戒反応が行動抑制につながることを示したfMRI研究。

➡️ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2720603/

💫 【3】ストレスホルモンと神経伝達の変化

慢性ストレスがHPA軸・コルチゾール分泌・セロトニン系を介してうつ状態を引き起こす経路を解説。

➡️ https://journals.sagepub.com/doi/10.4137/CMPsy.S3658

🔬 【4】ストレス反応の生理学的仕組み(HPA軸)

ストレスによる交感神経活性化と副腎皮質ホルモン(コルチゾール)分泌の流れを説明した医学的レビュー。

➡️ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/

🌌 【5】量子学的観点と意識の影響(観測者効果)

意識や注意の向け方がエネルギーの状態変化に関与するという量子論的仮説を紹介したレビュー。

➡️ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01715/full

2.まずは安全確保:脳が「危険」と判断している時の対処法

「何もしたくない」という状態が長く続くとき、

それは心の弱さではなく、脳が“危険信号”を発している状態です。

この段階で大切なのは、「動こう」と無理に気合を入れることではなく、

まず安全を確保すること。

あなたの命と脳を守るための、最優先ステップです。

🆘 こんなサインがあるときは、すぐに専門機関へ

もし次のような状態が2週間以上続いている場合、

または自分を傷つけたい衝動(希死念慮)が少しでもある場合は、

医療機関や相談窓口に迷わず相談してください。

- 何もする気が起きない

- 食欲がない、または過食が続く

- 夜眠れない、または寝すぎてしまう

- 涙が止まらない/焦りや不安が強い

- 頭痛・胃痛・動悸などの身体症状がある

- 「消えてしまいたい」と思う瞬間がある

これらは、脳が過剰なストレスに耐え切れず、神経バランスが崩れているサインです。

少し休めば治ると思って放置するのは危険です。

🩺 受診・相談の目安

- 2週間以上、心身の不調が続く

- 仕事・家事・学業などに支障が出ている

- 自分を傷つけたい衝動がある

📞 相談窓口リンク

- 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」

➡️ 0570-064-556(全国共通)- オンラインAI受診相談「Ubie」

➡️ https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/1br1av4l86j

💡 原始脳の“危険警報”は、安心の入力で中和できる

脳の奥にある原始脳(扁桃体)は、「安全か危険か」を常にスキャンしています。

しかし、現代社会では、

「仕事」「人間関係」「ニュース」などの情報刺激が多すぎて、

脳が過剰に反応してしまうのです。

このとき大切なのが、思考で落ち着かせるよりも“体感で安全を伝える”こと。

五感を通して「もう安全だ」と知らせることで、

自律神経のバランスが整い、サバイバルモードから抜け出せます。

☀️ 光:朝日を浴びることで、脳が「生きていていい」と認識する

朝の光には、セロトニンという“安心ホルモン”を活性化する働きがあります。

起きたらまずカーテンを開けて、5分間だけ朝日を浴びる。

それだけで脳の時計がリセットされ、

「今は安全な昼」「活動しても大丈夫」と認識します。

🔗 参考:国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(QST)

「セロトニン低下によってやる気が下がる仕組みを明らかに」

https://www.qst.go.jp/site/press/20240102.html

🗣️ 声:人の声を聞くと、社会的安心が脳に伝わる

人間は「社会的動物」です。

他者とのつながりが脳に「安全信号」を送ります。

誰かと話すのが難しいときは、

ラジオやナレーション、YouTubeの朗読など人の声を“聞くだけ”でも効果があります。

声のリズムや抑揚が副交感神経を刺激し、心拍数を落ち着けます。

🌡️ 温度:体を温めると、副交感神経がオンになる

ぬるめのお風呂(38〜40℃)や温かい飲み物は、

「戦う」神経(交感神経)から「休む」神経(副交感神経)への切り替えスイッチです。

手足の末端を温めるだけでも脳は「心地よい=危険ではない」と判断します。

特におすすめは、

- 手首と首筋を温める

- 就寝前の足湯

- 温かい白湯を1杯飲む

といった“小さな温度入力”です。

🌬️ 呼吸:3秒吸って6秒吐く、で神経系をリセット

呼吸は、自律神経を唯一「意識的に操作できるスイッチ」です。

特に“吐く息”を長くすると、副交感神経が優位になります。

おすすめは、「3秒吸って6秒吐く」を3分間だけ。

それだけで、心拍が整い、扁桃体の過剰反応が沈静化します。

🔗 参考:ハーバード大学医学部

“Slow breathing can calm your stress response.”

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/slow-breathing-can-help-lower-stress

🧩 まとめ:安全を“感じる”ことが、回復の最初の一歩

「安心」は言葉でなく、体感で脳に伝えることが大切です。

光・声・温度・呼吸――これらの物理的な刺激は、

脳に「もう大丈夫だよ」と教える最も確実な方法です。

心の回復は、気合ではなく生理的安全から始まります。

原始脳を安心させることができれば、

あなたの思考脳(前頭前野)が再び主導権を取り戻し、

少しずつ“動けるエネルギー”が戻っていきます。

3.原始脳を鎮める“量子休息”:やらない勇気とエネルギー再生

「何もしたくない」とき、私たちは「怠けている」と感じやすいものです。

しかし実際には、それは脳が“エネルギー節約モード”に入っているサインです。

脳は体重の約2%しかないのに、全エネルギーの約20%を消費しています。

だから、思考や感情の負荷が続くと、

脳はあなたを守るために“思考停止”というブレーキをかけるのです。

⚡ エネルギー理論:脳も体も“振動体”

私たちの脳も体も、量子レベルでは微細な振動でできたエネルギー体です。

感情も思考も、実際には電気信号や神経伝達の波として働いています。

つまり、心がざわついているとき――

それは“脳内の波動が乱れている状態”とも言えます。

このとき必要なのは、「無理にポジティブ思考をすること」ではなく、

波を鎮めること。

思考を止めて静寂をつくることで、脳は再びエネルギーを再生しはじめます。

🔬 参考:MIT神経科学研究所の研究では、

「静寂時に脳内ネットワークが再統合され、神経回路が修復される」

という報告があります。

(参照:MIT News, “In the silence, the brain speaks”)

🌙 原始脳は“静けさ”の中でしか落ち着けない

原始脳(扁桃体・視床下部)は、刺激に非常に敏感です。

音・光・画面・人間関係・情報――

これらすべてを「生存に関わる可能性のある信号」として処理してしまいます。

だからこそ、脳を落ち着けたいなら、

外界からの入力を一度止めることが不可欠です。

例えばスマホをスクロールしているだけでも、

脳は常に「次は何が来る?」と警戒を続けています。

その状態では、原始脳が休まることはありません。

🧘♀️ 実践:5分でできる“量子休息”ワーク

⏳ 所要時間:たった5分。

「何かをする」ではなく、「何もしない」を“選ぶ”時間です。

① 画面から離れて5分間、目を閉じる

デジタル画面は光刺激が強く、扁桃体を興奮させます。

目を閉じるだけで、視覚情報が遮断され、脳の興奮が鎮まります。

実際にMRI研究でも、閉眼時に脳のデフォルトモードネットワーク(DMN)が活性化し、心の修復が始まることが確認されています。

(参考:Raichle, 2015, The Brain’s Default Mode Network)

② 呼吸を数える

呼吸は、意識的にコントロールできる数少ない自律神経スイッチです。

「3秒吸って、6秒吐く」を5分間。

副交感神経が優位になり、心拍数と血圧が自然に下がります。

呼吸を数えること自体が「マインドの固定点」となり、

雑念が消え、波動が整っていきます。

③ “何もしない”を意識的に選ぶ

「休む」と「サボる」は違います。

“何もしない”という選択を、意識して行うことが重要です。

原始脳に「今は安全」「今は何も脅威がない」と伝える時間をつくると、

ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が抑制され、

脳は回復モードに切り替わります。

この状態を、私は「エネルギーの再整流」と呼んでいます。

🌱 「休むことは治療的な行為」

現代社会では「がんばる」ことが称賛されますが、

脳にとって真の回復は静寂の中でしか起こりません。

無理に行動を起こそうとするよりも、

まずは「止まる」ことで、思考エネルギーが再び満たされていきます。

「休むことは、治すこと」――

脳科学的にも、量子的にも、これは同じ意味を持っています。

原始脳を安心させ、思考脳が再び主導権を取り戻すために、

一日5分の“量子休息”を、あなたのルーティンに加えてみてください。

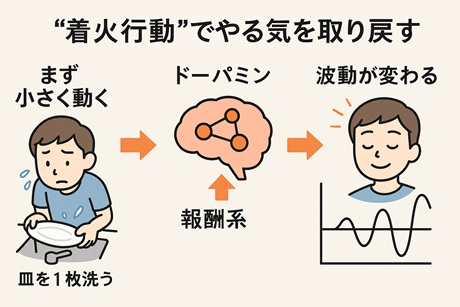

4.思考脳を再起動する“着火行動”:5分ルールで意欲を戻す

「やる気が出ないから動けない」――

そう感じるとき、実は順番が逆です。

脳は「動いた後」にしか、やる気を生み出せない構造になっています。

つまり、“やる気→行動”ではなく、“行動→やる気”が正しい流れなのです。

🧩 行動活性化:動けば気分が後からついてくる

心理療法の世界では、うつ状態や無気力の改善法として

行動活性化 という考え方があります。

これは、「気分を変えるために行動を変える」という方法です。

たとえば――

・朝、まずカーテンを開ける

・コップ1杯の水を飲む

・ベッドの上で足先を動かす

・皿を1枚だけ洗う

たったそれだけでも、脳は「行動が起きた」と判断し、

報酬系神経(ドーパミン経路)を起動します。

この小さな火花が、「もう少しやってみよう」という気分を生み出すのです。

🔬 参考:量子科学技術研究開発機構(QST)による研究では、

セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質は、

“行動によって刺激された結果として”分泌が促進されることが報告されています。

https://www.qst.go.jp/site/press/20240102.html

🧠 脳神経学的根拠:「行動→報酬」で回路がつながる

私たちの脳内では、

「行動を起こす」→「結果が得られる」→「報酬物質が出る」

という一連のプロセスが報酬系として機能しています。

ここで重要なのは、

最初の“行動”がないと、報酬系が動かないということ。

やる気が出るのを待っている間、脳は報酬系を起動できず、

エネルギーは停滞したままになります。

つまり、

「やる気が出たら動く」のではなく、

「動いたからやる気が出る」――それが脳の仕組みです。

これは「原始脳の防衛反応を突破して、思考脳が再び主導権を握る」ための

最初のブレイクポイントでもあります。

⚡ 5分ルール:思考脳を再起動する“着火スイッチ”

行動のハードルを下げる最もシンプルな方法が、5分ルールです。

「とりあえず5分だけやる」

5分でいい、と脳に伝えると、原始脳の「めんどう」「危険かも」という警報が鳴りにくくなります。

5分間だけでも体を動かすと、

脳はそれを“安全な行動”として認識し、少しずつ前頭前野が再起動します。

結果として、

- 「ちょっとだけ掃除」→15分集中していた

- 「1通だけ返信」→仕事のリズムが戻った

というように、行動が次の行動を呼ぶ連鎖が起こります。

この“最初の5分”こそが、脳の再起動スイッチです。

🌌 エネルギーの視点:行動は“波動の転換スイッチ”

量子学的な観点から見ても、行動は波動の変化点です。

思考や感情はすべてエネルギーとして振動しています。

「何もしたくない」ときは、

エネルギーが停滞し、波が低振幅でフラットになった状態。

しかし、「小さく動く」ことで波に再びらぎ(変化)が生まれ、

その波が新しい現実を引き寄せていきます。

行動=エネルギーの方向転換。

小さな動きが、大きな流れを変える起点になるのです。

このとき大切なのは、「結果」ではなく「波を動かす」こと。

皿を1枚洗うだけでも、その波は確実に変化します。

それが“着火行動”の本質です。

💬 まとめ:動くことは、脳とエネルギーのリセット

「やる気が出ない」ときこそ、

脳は動きを待っているのです。

わずか5分の行動が、原始脳の警戒を解き、

ドーパミンの火花を点け、波動を変える。

あなたのエネルギーを再び前に流すスイッチは、

「今ここで、小さく動く」という選択にあります。

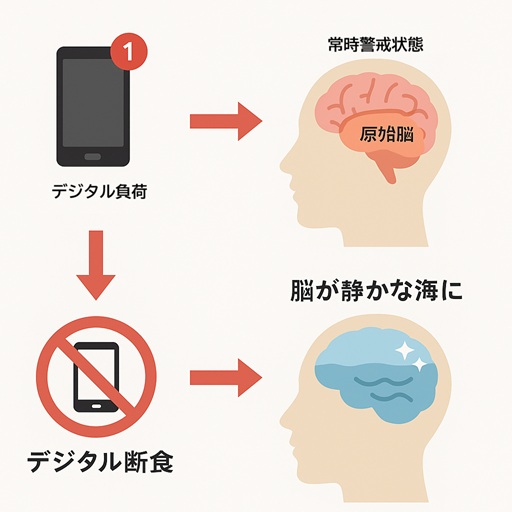

5.デジタル負荷の遮断:脳を“静かな海”に戻す

私たちの脳は、もともと原始時代の環境に最適化されています。

当時の情報量は「目の前の危険」や「人との対話」など、ごく限られたものでした。

しかし現代では、スマホ・SNS・通知などから、

1日で5万件以上の情報刺激が流れ込むと言われています。

この「情報の洪水」によって、脳は常時サバイバルモード(警戒状態)になり、

休まる暇を失っています。

⚠️ 通知の音は、原始脳の「危険アラーム」を鳴らす

通知音が鳴るたびに、扁桃体(原始脳の一部)は

「敵か?味方か?」と反応します。

メール、LINE、SNSの通知はすべて、

脳にとっては“外部からの刺激=潜在的な脅威”なのです。

たとえ内容が「友人の写真」や「割引情報」でも、

脳はそれを“危険信号”として一瞬スキャンします。

これが一日に何十回も繰り返されれば、

交感神経は過剰に活性化し、

結果的に疲労・焦り・不安感が蓄積していきます。

🔬 スタンフォード大学の研究では、

通知音やマルチタスクが「前頭前野(思考脳)」のワーキングメモリを圧迫し、

注意力・感情制御力・判断力を低下させることが確認されています。

(参考:Stanford University – Media Multitasking Study)

🌙 デジタル断食の効果:脳が静まると、感情も整う

デジタル断食(Digital Detox)とは、

一定時間スマホやPCなどの情報デバイスから離れることです。

単なる習慣ではなく、脳にとっては“安全を取り戻す時間”でもあります。

実践した人の多くが感じる効果は――

- 睡眠の質が上がる

→ スマホの光刺激(ブルーライト)が減ると、メラトニンの分泌が正常化。 - 集中力が戻る

→ 情報の切り替え回数が減り、前頭前野のリソースが回復。 - 感情が安定する

→ SNS比較によるストレスが減少し、扁桃体の過活動が抑制される。

実際、東京大学の調査(2023年)では、

1日2時間以上SNSに触れる人は、

触れない人に比べてうつ傾向が約1.7倍高いことが報告されています。

(参考:東京大学先端科学技術研究センター 調査レポート)

🧘♀️ 実践策:脳を“静かな海”に戻す3ステップ

① 通知をオフにする

アプリごとに通知をオフにするだけで、

1日の「脳の中断回数」が劇的に減ります。

特にSNS・メール・ニュースアプリなどは、

“必要なときだけ開く”受け身のスタイルに変えましょう。

② アプリを1ページにまとめる

スマホの画面を1ページだけに整理すると、

無意識のタップが減ります。

原始脳は「目に入るアイコンすべてを処理しようとする」ため、

視覚刺激を減らすだけでもストレス軽減効果があります。

③ 夜1時間前にスマホを止める

寝る前1時間は「デジタル遮断ゾーン」に。

脳はこの時間に、1日の情報を整理して記憶に変換します。

ブルーライトと情報刺激を断つことで、

副交感神経が優位になり、

“眠りの質”と“翌日の思考力”が大きく改善します。

💡 Harvard Medical Schoolの研究では、

スクリーン使用を就寝前に30分減らすだけで、

睡眠効率が約14%向上すると報告されています。

(参照:Harvard Health – Blue light has a dark side)

💫 「情報の断捨離」は、思考エネルギーの節約でもある

私たちの脳は、一日に処理できる情報量に限りがあります。

スマホの通知やSNSの波に流されていると、

本当に必要なことを考えるためのエネルギー(注意資源)が削られてしまいます。

“情報を減らすこと”は、“思考を磨くこと”。

つまり、デジタル断食は脳の掃除であり、思考エネルギーの節約なのです。

🌊 まとめ:脳を“静かな海”に戻す時間を

脳が常に波立っていると、

どんなに休んでも「疲れが抜けない」と感じます。

デジタル負荷を一度遮断することで、

原始脳は「危険が去った」と認識し、思考脳が再び働き出します。

🌙 情報を手放すことは、

あなたの中に“静けさ”を取り戻すこと。

それが、エネルギーを再生させる第一歩です。

6.脳とエネルギーを整える“48時間リセットプラン”

人の脳も心も、短期間でリズムを取り戻す力を持っています。

たった48時間あれば、原始脳の緊張をゆるめ、

思考脳のエネルギーを再起動させることができます。

ここでは、科学的根拠と量子的視点の両方から、

脳を整えるための3つのステップを紹介します。

💤 Step1:睡眠を優先する(メラトニンとセロトニンの回路修復)

最初の24時間でやるべきことは、「とにかく寝る」ことです。

眠りは単なる休息ではなく、脳の再配線とエネルギー再生の時間です。

特に睡眠中は、

- 神経伝達物質 セロトニン(安定と幸福)

- 睡眠ホルモン メラトニン(回復と修復)

のサイクルが自然に整います。

この2つのホルモンは同じ回路でつながっており、

昼間に光を浴びて分泌されたセロトニンが、夜にメラトニンへ変換されます。

睡眠を優先することは、心のバランスを生む脳内化学の再起動なのです。

🔬 国立精神・神経医療研究センターの研究では、

睡眠不足が扁桃体の過活動を招き、不安反応を増幅させることが確認されています。

(参考:NCNP – 睡眠と情動制御研究)

☀️ Step2:日光を5分浴びる/白湯を飲む/タンパク質を摂る

2日目の朝は、体の「起動スイッチ」を押すように、

光・水・栄養を与えます。

この3つは、原始脳に「安全で穏やかな環境だ」と知らせる物理的な安心入力です。

🕊 光:朝の5分でセロトニンをオンに

朝日を浴びることで、セロトニンの合成が始まり、

「起きていい」「動いていい」という信号が脳に送られます。

カーテンを開けて深呼吸をするだけでも効果的です。

💧 水:白湯1杯で血流を整える

睡眠中に失われた水分を補うことで、血流が改善し、

脳に酸素と栄養が行き渡ります。

特に白湯は内臓を穏やかに温め、副交感神経を刺激します。

🍳 栄養:タンパク質が“やる気物質”を作る

卵・豆腐・ヨーグルトなどのタンパク質は、

ドーパミン・セロトニンの原料となるアミノ酸(トリプトファン・チロシン)を含みます。

朝食にこれらを摂ることで、

「行動→報酬→再び行動」という好循環が動き出します。

🔗 参考:QST(量子科学技術研究開発機構)

「セロトニン低下によってやる気が下がる仕組みを明らかに」

https://www.qst.go.jp/site/press/20240102.html

🌬 Step3:軽い伸びと深呼吸で、副交感神経をオンに

心の緊張は、筋肉のこわばりにも表れます。

逆に、体をゆるめることで心も緩むのが脳の仕組みです。

ポイントは「軽く伸びをして、深く吐く」こと。

3秒吸って6秒吐く呼吸法を5分続けるだけで、

副交感神経が優位になり、心拍数と血圧が安定します。

呼吸のリズムが整うと、原始脳の警戒信号が止まり、

脳波がα波(リラックス状態)に変化します。

それが、エネルギーを“整流”する第一歩です。

🔬 ハーバード大学医学部の報告では、

「呼吸を意識的に遅くすることで、ストレス反応を抑え、

自律神経が回復する」ことが実証されています。

(参考:Harvard Health – Slow breathing can help lower stress)

🌌 量子的観点:行動が“波動の初期値”を決める

量子学の「観測者効果」では、

“観測(意識を向けること)”がエネルギーの状態を決めるとされています。

つまり、私たちの行動は「意識の延長」であり、

最初の小さな行動が“波動の初期値”として未来を方向づけます。

「光を浴びる」「白湯を飲む」「深呼吸をする」――

それは一見小さな行動ですが、

エネルギー的には「静止から動きへの転換点」。

この瞬間、あなたの波は静から動へ、低から高へと変わり始めます。

🌠 小さな変化が、未来の現実を変える。

それが量子的にも、心理的にも、脳科学的にも同じ真理です。

🌱 まとめ:48時間で「思考とエネルギーの軸」を取り戻す

1日目は「止めて整える」

2日目は「動かして流す」

このリズムで、脳も心もエネルギーの流れを取り戻します。

休息+光+呼吸=脳の再起動。

あなたの現実は、行動という観測から始まります。

たった48時間の小さな選択が、

あなたの未来の波動をまったく違う方向へ導いていくのです。

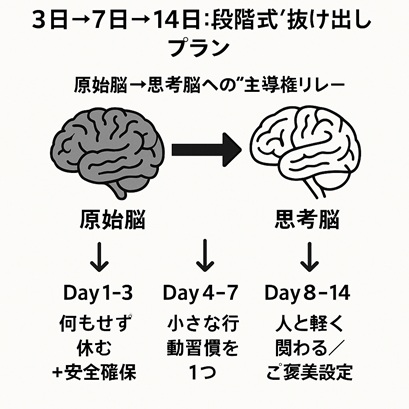

7.3日→7日→14日:段階式“抜け出しプラン”

「何もしたくない」状態から抜け出すには、

一気に変えようとしないことが何より大切です。

脳の回復は、筋肉トレーニングと同じく「段階的」に行う必要があります。

焦らず3日→7日→14日のサイクルで、

原始脳(本能)から思考脳(理性)へ、主導権をゆっくり渡していく。

それが再起動のプロセスです。

💤 Day1–3:何もせず休む+安全確保(光・水・睡眠)

最初の3日間は、「何もしない」を意識的に選ぶ時期です。

脳は“危険”を感じると、自動的にサバイバルモードへ切り替わります。

この状態では思考脳(前頭前野)がオフになり、

行動や意欲を生み出す回路が働きません。

だからまずやるべきことは、原始脳を安心させること。

具体的には――

- 朝、カーテンを開けて光を浴びる

- コップ1杯の水を飲む

- しっかり眠る

これだけで、原始脳は「安全な環境だ」と判断します。

安心信号が入ると、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が減少し、

脳のエネルギー消費も落ち着きます。

🔬 参考:Harvard Health Publishing

「日光を浴びることで、セロトニンとメラトニンのリズムが整い、

気分の安定に寄与する」

https://www.health.harvard.edu/

この3日間は「回復の土台」をつくる時間。

“何もしていない”のではなく、“再生している”時間です。

☀️ Day4–7:小さな行動習慣を1つ(5分ルール)

4日目以降、少しだけ思考脳の出番を増やしていきます。

ここで有効なのが、5分ルール。

「とりあえず5分だけやる」と決めて行動することが、

脳の報酬系(ドーパミン経路)を刺激し、再び“やる気”を生み出します。

たとえば――

- カーテンを開けたら、そのまま窓を開けて空気を入れ替える

- コップ1杯の水を飲んだら、皿を1枚だけ洗う

- 散歩のついでに近所の花を眺める

この“小さな動き”が、原始脳の防衛回路を解除するスイッチです。

「危険じゃなかった」「できた」という経験が積み重なることで、

思考脳が少しずつ主導権を取り戻します。

🧠 ドーパミンは“行動→報酬”で分泌される。

「やる気が出たら動く」ではなく、「動くからやる気が出る」仕組みです。

(参考:Frontiers in Psychology, 2018)

💬 Day8–14:人と軽く関わる/ご褒美を設定する

1週間を過ぎたら、外とのつながりを少しずつ戻していきます。

原始脳は「孤立=危険」と感じるため、

安全な社会的接触は回復を早める鍵になります。

ただし、大きな集まりや深い会話はまだ不要。

- 友人に短いメッセージを送る

- コンビニで「ありがとう」と言ってみる

- オンラインで好きな動画にコメントする

これだけでも、脳内のオキシトシン(安心ホルモン)が分泌され、

自己肯定感と社会的安心感が戻ってきます。

同時に、小さなご褒美を設定するのも効果的です。

「1週間続けたら好きなスイーツを食べる」など、

脳に“楽しみ”の報酬を与えることで、

ドーパミン回路が再び活性化します。

🔬 東京大学の研究でも、

「社会的つながり」と「小さな報酬体験」は、

脳の前頭葉活動を高め、抑うつ症状の軽減につながると報告されています。

(参考:UTokyo – Social Reward and Prefrontal Activity Study)

🚨 14日経っても変化が薄い場合は、専門相談へ

14日経っても気分や体調の改善が見られない場合、

それは自力回復の限界を超えているサインかもしれません。

「まだ頑張れる」と思う気持ちは素晴らしいですが、

脳が深い疲労状態にあると、

思考判断そのものが鈍くなっていることがあります。

- 眠れない/食欲がない/涙が止まらない

- 「自分がいなくなってもいい」と思う

このような状態が続く場合は、

医療機関やカウンセリングサービスに迷わず相談してください。

📞 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」

0570-064-556

🔄 原始脳→思考脳への“主導権リレー”を意識する

この14日プランの本質は、

「原始脳の支配を解除し、思考脳に主導権を戻すこと」。

最初の3日は“防衛モードの解除”、

次の7日は“行動の火付け”、

そして最後の7日は“社会的つながりの回復”。

このリレーが完了すると、

脳全体が再び協調し、エネルギーの流れが戻ります。

まるで、荒れた海が静まり、再び穏やかな波を取り戻すように。

🌱 まとめ:14日で「思考脳の灯り」を取り戻す

- Day1–3:止まる勇気(休む・光・水・睡眠)

- Day4–7:動く勇気(5分行動・着火)

- Day8–14:つながる勇気(人との関わり・ご褒美)

これが、あなたの脳を再び“生きる流れ”へ戻すリズムです。

焦らず、ゆっくり。

それが最も確実に、未来の自分へとつながる道です。

8.仕事・学業の“ハードル下げ”戦略:脳を守りながら動く

「やらなきゃいけないことが多すぎる」と感じるとき、

それは意志の弱さではなく、脳のキャパシティが限界に達しているサインです。

脳は“同時進行”が極端に苦手です。

特に、原始脳が「複数のタスク=処理できない」と判断すると、

思考脳(前頭前野)は機能を制限し、集中力が急激に落ちます。

🧠 マルチタスクは原始脳を疲弊させる

マルチタスク(同時作業)は効率的に見えて、

実際には脳にとって最も非効率な働き方です。

スタンフォード大学の研究によると、

複数の作業を同時に行う人は、

シングルタスクの人に比べて

- 注意力が低下し、

- 記憶力が損なわれ、

- ストレスホルモン(コルチゾール)が上昇する

ことが確認されています。

🔬 参考:Stanford University, Cognitive Control in Media Multitaskers

https://news.stanford.edu/2009/08/24/multitask-research-study-082409/

これは、原始脳が「複数の刺激」を同時に処理しようとして、

常に“危険を探す”モードに入るからです。

つまり、マルチタスクは原始脳をフル稼働させ、思考脳を遮断する働きを持っています。

☀️ 「一度に一つ」を守るだけで、脳は回復する

脳は「一つのことだけに集中している状態」で最も効率よく働きます。

たとえば、

- 勉強をするときはスマホを別の部屋に置く

- 仕事中はメール通知をオフにする

- 作業時間を区切って「25分だけ集中(ポモドーロ法)」を使う

このように“一度に一つ”の原則を守ることで、

思考脳が主導権を取り戻し、原始脳の過緊張が自然に鎮まります。

🌿 Harvard Healthの報告でも、

「シングルタスクに切り替えると、集中力とストレス耐性が同時に向上する」

とされています。

🗂 優先順位テンプレ:「3つだけタスク」+「やらないリスト」

多すぎるタスクを見ると、原始脳は「脅威」と感じます。

この防衛反応を防ぐには、脳に処理できる量だけ見せること。

おすすめは、1日を以下の2つに分けるテンプレートです👇

✅ 今日やる「3つだけタスク」

- 朝一番に終わらせたいこと

- 楽にできること

- 長期的に意味のあること

🚫 「やらないリスト」

- SNSチェック(午前中)

- 不要な会議・雑談

- “なんとなく開く”アプリ

この「やらないリスト」を先に決めるだけで、

脳の無駄な判断回数(decision fatigue)が減り、

意志力の節約=エネルギー効率の改善につながります。

💡 補足:Google社の社員研修でも

“Decision Fatigue”を防ぐために、

「1日の決断回数を減らす設計」が推奨されています。

(参考:Baumeister, Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength, 2011)

🌌 エネルギー論的視点:意識の焦点を絞るとエネルギーが集中する

エネルギー理論の観点では、意識を向けた方向にエネルギーが流れます。

つまり、意識が分散すればエネルギーも拡散し、

一点に集中すれば“量子的収束”が起きます。

これは量子物理学でいう「観測者効果」にも似ています。

どこに観測(意識)を向けるかが、

その現実の確率を決定する――

つまり、集中=現実の創造行為なのです。

🌠 一つの作業に意識を向けるだけで、

あなたのエネルギーは一点に集まり、

思考の明瞭さ・成果・安心感がすべて高まります。

小さくても「一点集中」は、“波の収束”を生む。

これは科学的にも量子的にも同じ真理です。

🧩 まとめ:脳を守り、意識を絞ることで成果が最大化する

- マルチタスクは原始脳を疲弊させる

- 「一度に一つ」を守ることで思考脳が再起動

- タスクは3つに絞り、やらないことを先に決める

- 意識を集中させることで、エネルギーが量子的に収束し、現実が変わる

🌿 脳を守ることは、成果を上げること。

そして、焦点を絞ることは、エネルギーを動かすこと。

あなたの「静かな集中」が、未来を変える最初の一歩です。

9.バーンアウト(燃え尽き)と原始脳の暴走

真面目で責任感の強い人ほど、突然「何もできない」状態に陥る。

それがバーンアウト(燃え尽き症候群)です。

頑張ってきた人ほど、心が急に空っぽになる――

その裏では、原始脳が暴走し、思考脳がシャットダウンしているのです。

🔥 完璧主義・責任感が強い人ほど危険

バーンアウトに陥りやすい人には、いくつかの共通点があります。

- 人に迷惑をかけたくない

- 最後までやり抜かないと気がすまない

- 「自分がやらなきゃ」と抱え込みやすい

- 褒められるより、失敗を恐れる

これらはどれも、一見すると立派な美徳のように見えます。

しかし脳のレベルで見ると、実は原始脳(生存脳)が「危険を避けるための防衛反応」として働いているのです。

原始脳は、あなたが幸せかどうかではなく、

「安全かどうか」しか判断できません。

だから、

「がんばらなければ危険」

「完璧にしなければ見捨てられる」

と過剰反応を起こし、心身に過剰な緊張を強制します。

この緊張が長く続くと、扁桃体(恐怖中枢)が常に興奮し、

思考脳(前頭前野)の働きが低下。

その結果、思考停止・感情の麻痺・無気力という燃え尽きの症状が現れます。

🔬 参考:米国心理学会(APA)の報告では、

慢性的ストレスが扁桃体を過剰活性化させ、

思考系ネットワークを遮断することが確認されています。

⚙️ 対処法①:役割分担の見直し ――「全部自分で」は危険信号

バーンアウトを防ぐ第一歩は、「自分だけでやらない」ことです。

責任感の強い人ほど、周囲に頼ることを“怠け”と誤解します。

しかしそれは、脳にとってエネルギーの浪費です。

人間の脳は、認知負荷(抱えている情報量)が一定を超えると、

自己判断機能が低下します。

だから、あえて「人に任せる」「分担する」ことが、

最も合理的で“脳に優しい”選択なのです。

💡 NASAの研究でも、

チーム内での「役割分担」と「信頼」が高いほど、

認知疲労が軽減し、判断精度が向上することが報告されています。

💬 対処法②:自己肯定感の再学習 ――「頑張らない=ダメ」ではない

原始脳が誤作動していると、

「休む」「頼る」「失敗する」=危険、と錯覚します。

この誤解を解くには、「自分は存在するだけで価値がある」という再学習が必要です。

- できたことを1つだけノートに書く

- 自分を励ます言葉を声に出す

- 失敗を「学びのプロセス」と再定義する

これらは小さなことのようですが、

脳内の報酬系を刺激し、自己受容の神経回路(前帯状皮質)を強化します。

結果として、ストレスに対する耐性が高まり、

バーンアウトからの回復が早くなります。

🔗 参考:米・カリフォルニア大学の研究では、

「自分への思いやり(セルフ・コンパッション)」が

ストレスホルモンの抑制と前頭前野の安定化を促すことが実証されています。

🌈 対処法③:「人生楽しんでナンボ」の再定義

私の理論の核心である

「人生楽しんでナンボ」は、バーンアウトからの最強の解毒法です。

なぜなら、原始脳は「危険を避ける」ことしか目的にできないのに対し、

思考脳は「喜び・創造・意味」を見つけることができるからです。

つまり、

原始脳=“生き延びるための脳”

思考脳=“生きる意味を見出す脳”

です。

「楽しもう」と思うことは、思考脳に主導権を戻す宣言でもあります。

“頑張る”ではなく、“楽しむ”を選ぶことで、

エネルギーの方向が「守り」から「創造」へと切り替わる。

この瞬間、脳のエネルギー波は拡散から収束へ――

量子的には“波動の調和”が生まれ、

心理的には“生きる力”が戻ります。

🌠 「人生楽しんでナンボ」は、単なるスローガンではなく、

脳とエネルギーを再生させる“生存戦略”です。

🌱 まとめ:完璧よりも、調和を選ぶ

- 完璧主義は「安全」を求める原始脳の誤作動

- 役割を分担し、「人に委ねる勇気」を持つ

- 自己肯定感を再学習し、「頑張らなくても価値がある」と知る

- 「楽しもう」と思うことで、思考脳の主導権を取り戻す

🔆 バーンアウトからの回復とは、

原始脳を鎮め、思考脳を再起動させ、

「楽しむ生き方」を再び選び直すプロセスです。

10.あなたは一人じゃない:支援と再起動の道

「誰にも話せない」「迷惑をかけたくない」――

そう感じるときこそ、脳は孤立を“危険信号”として受け取っています。

人間は本来、他者とのつながりの中で回復するようにできています。

あなたの心が今つらいのは、弱さではなく、助けを求める自然なサインです。

🤝 区市町村・職場・医療・オンラインカウンセリングの利用法

いま、多くの自治体や企業、医療機関が「こころの相談窓口」を設けています。

誰でも無料または低料金で利用でき、プライバシーも守られています。

🏛 区市町村の相談窓口

地域の保健センター・精神保健福祉センターには、

心理士や専門相談員が常駐しています。

電話・オンライン・対面など、形にこだわらずアクセスできます。

🔗 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」

📞 0570-064-556

(都道府県ごとに自動転送)

💼 職場のメンタルヘルス相談

企業の「産業医」や「EAP(従業員支援プログラム)」も活用できます。

働く人のメンタル支援制度は法律で整備されており、

上司に知られず相談できるルートもあります。

🏥 医療機関・心療内科

2週間以上の不眠・食欲不振・涙が止まらないなどがある場合、

心療内科・メンタルクリニックの受診を検討してください。

薬による治療と並行して、心理的サポートを受けることで回復が早まります。

🌐 オンラインカウンセリング

最近では、オンラインで受けられるカウンセリングが増えています。

自宅で安心して話せるため、外出がつらい時期にも非常に有効です。

スマホ・PCから予約でき、初回無料のサービスも多く存在します。

💬 私のカウンセリング:「原始脳を鎮める思考セッション」

私の提供しているカウンセリングは、

単なる「愚痴を聞く場所」ではなく、脳の再起動を目的とした思考セッションです。

ここで扱うのは「思考を整えること」――つまり、

原始脳の暴走(不安・自己否定・焦り)を静め、

思考脳(前頭前野)が再び働ける状態に戻すこと。

このセッションでは、次のようなプロセスを重視します。

- 原始脳の反応を“見える化”する

→ 不安・恐れ・自己批判の正体を「脳の働き」として理解します。 - 思考脳(分析・理解)の回路を再起動

→ 客観的に自分を見る力が戻ると、原始脳の警報が自然に沈静化。 - 「楽しむ方向」に意識を戻す

→ 脳は“安心”を感じると、エネルギーが創造的活動へシフトします。

🌿 カウンセリングは「問題をなくす」作業ではなく、

「脳の誤作動をリセットする」作業です。

🧠 「話す」だけで思考脳が再起動する仕組み(脳科学的根拠)

「話すこと」は、単なる感情発散ではありません。

脳神経学的には、“言語化”が前頭前野を活性化させる行為です。

ロサンゼルス大学(UCLA)の研究によると、

感情を言葉にすると、扁桃体(原始脳の恐怖中枢)の活動が低下し、

前頭前野(思考脳)の血流が増加することが確認されています。

🔬 参考:Lieberman, M. D. (UCLA)

Putting Feelings into Words: Affect Labeling Disrupts Amygdala Activity in Response to Affective Stimuli

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760780/

つまり――

「話すこと」は、脳内で“恐怖を鎮め、理性を再起動させるスイッチ”。

さらに、「共感的に聴かれる」ことでオキシトシンが分泌され、

安心感と自己受容の感覚が生まれます。

このとき、脳は「危険から安全」へモードを切り替え、

エネルギーの流れが“思考と創造”の領域へ戻っていくのです。

🌈 あなたに伝えたいこと

あなたの脳は、今まさに「守ろう」としているだけ。

壊れたのではなく、守っている。

だから、もう一度“話す”ことから始めてください。

🌿 思考を言葉にすることで、原始脳は静まり、思考脳が再起動する。

“話す”ことこそ、最初の「脳のリハビリ」なのです。

🕊️ カウンセリング案内

🔸 セッション名:原始脳を鎮める思考セッション

🔸 内容:脳の誤作動を整え、思考を再起動する対話

🔸 形式:オンライン(Zoom/音声)

🔸 ご案内ページ:カウンセリング詳細はこちら

何かを変えなければ幸せになれないわけではありません。

外側の条件が揃うことで心が満たされるのではなく、

心が動じないとき、私たちはすでに満たされています。

無意識脳の働きを理解することは、

自分を変えることではなく、自分に戻ること。

ゆっくりでいい。急がなくていい。

ここから一緒に、心の中心へ戻っていきましょう。

関連記事:こちらもおすすめです

コメント